カラーボックス収納がうまくいかない原因とは?

カラーボックスは手軽で安価、サイズも統一されているため、収納家具として多くの家庭で活用されています。

しかし、実際に使ってみると「思ったより片付かない」「いつの間にかごちゃごちゃする」と感じたことがある方も多いのではないでしょうか。

その原因の多くは、収納スペースの使い方にあります。

とくに、仕切りを使わずに物を詰め込んでしまうと、スペースが無駄になったり、どこに何があるか分かりにくくなったりして、結果的に散らかった印象を与えてしまいます。

収納を上手に機能させるためには、スペースをどう区切るか、何をどこに入れるかを計画的に考える必要があります。

まずは、よくある収納の失敗例を理解し、その原因を整理してみましょう。

スペースがうまく活用できない理由

カラーボックスは一見シンプルな作りですが、仕切りがない状態で使うと、奥行きや高さの無駄が発生しがちです。

たとえば、横に並べた本の上に空間が余ってしまう、奥にしまった物が取り出しにくいといったことがよくあります。

こうした“デッドスペース”が生まれると、せっかくの収納力が活かされず、見た目にもごちゃごちゃしてしまいます。

特に小物や文房具、衣類のようにサイズがバラバラな物を収納する場合には、空間に合わせた仕切りを入れることで、スペースを有効に使えるようになります。

また、高さを意識して縦の空間を仕切る工夫をすることで、収納力が格段にアップします。

収納がうまくいかないと感じたときは、まず「無駄な空間」がどこにあるかを見直してみることが大切です。

仕切りがないと起こりがちな収納トラブル

仕切りを使わずにカラーボックスに物を入れると、様々な収納トラブルが発生しやすくなります。

たとえば、同じジャンルの物をひとまとめにしていたつもりが、気づけば違う物と混ざってしまっていたり、頻繁に使うアイテムが奥の方に埋もれて取り出しにくくなっていたりといった問題が起こります。

こうした状態になると、使いたいときにすぐ見つけられず、探し物が増えるばかりか、つい物をその辺に置いてしまうという悪循環にもつながります。

特に家族で共用しているカラーボックスの場合、誰がどこに何をしまったか分かりにくくなり、整理整頓のハードルがさらに上がってしまいます。

だからこそ、100均の仕切りグッズなどを活用して、あらかじめ用途ごとにスペースを区切ることが、収納の成功につながるポイントになります。

見た目がごちゃつく原因を整理しよう

カラーボックスを使っていると、「収納しているのに部屋が片付いて見えない」と感じることはありませんか。

その主な原因は、見た目の統一感のなさや、中身が丸見えになっていることにあります。

特に仕切りがないと、物が横倒しになったり、高さがバラバラだったりして、整った印象を持たせるのが難しくなります。

また、カラフルなパッケージのまま収納していると、色が目立って視覚的にノイズになり、散らかった印象を与えます。

このような見た目の乱れを防ぐには、同じ種類のケースを使って統一感を出す、ラベルで分類を明確にする、扉や布を使って中身を隠すといった工夫が効果的です。

100均のアイテムでも、見た目と機能性を両立させた収納は十分に可能ですので、まずは整理の基本を意識してみることが大切です。

100均の仕切りグッズがカラーボックスに便利な理由

カラーボックスをもっと便利に使いたいと考えたとき、真っ先に役立つのが100均の仕切りグッズです。

安価で手軽に手に入るだけでなく、種類も豊富でカラーボックスとの相性も良いため、必要なサイズや用途に合わせてカスタマイズしやすいのが魅力です。

特に、収納初心者でも気軽に取り入れられる点は大きなメリットです。

ブックスタンドやプラスチックケース、ワイヤーラックなど、目的に応じて選べるアイテムが多く、収納力を高めるだけでなく、見た目の整理整頓にも効果的です。

また、100均アイテムは定期的に新商品が登場するため、常に新しい収納アイデアが広がるのも嬉しいポイントです。

コストを抑えながらも、しっかりと整理されたカラーボックスを実現できるのが、100均グッズの最大の魅力といえます。

コスパが高くて種類が豊富な100均アイテム

100均アイテムがカラーボックス収納に適している理由のひとつは、何といってもコストパフォーマンスの高さです。

仕切りやケースを複数そろえる場合、通常の収納用品では出費がかさみがちですが、100均であれば数百円で一式そろえることができ、気軽に始められます。

また、プラスチック製、布製、紙製など、素材のバリエーションも豊富で、見た目や用途に合わせて選べるのも魅力です。

収納したいもののサイズや種類に応じて細かく対応できるため、自分だけのオリジナル収納が簡単に作れます。

さらに、カラー展開も多く、カラーボックスの色味や部屋のインテリアに合わせて統一感を持たせることも可能です。

コストを抑えつつも機能的に、そして見た目もスッキリ整えられるのが、100均アイテムならではの魅力です。

カラーボックスと相性のいい定番仕切りグッズ

カラーボックスと相性の良い100均仕切りグッズには、いくつかの定番アイテムがあります。

たとえば「ブックエンド」は、本や書類を縦に整理するだけでなく、仕切りとして空間を分けるのにも活用できます。

ほかにも「プラスチック収納ケース」や「引き出し式ボックス」は、細かい小物をまとめて収納するのにぴったりで、カラーボックスの1段ごとに使い分けしやすくなります。

また、「仕切り板」や「ファイルボックス」なども、立てて使えば自立するアイテムの整理に便利です。

これらのアイテムはほとんどの100円ショップで取り扱いがあり、サイズもカラーボックスにフィットする設計がされていることが多いため、失敗が少ないのも嬉しいポイントです。

必要に応じて追加や交換ができるのも、気軽に収納を見直せる理由のひとつです。

収納アイデア次第で活用の幅が広がる

100均の仕切りグッズは、アイデア次第でさまざまな使い方ができるのが大きな魅力です。

たとえば、ワイヤーネットと結束バンドを組み合わせて仕切りを自作すれば、縦方向にもスペースを有効活用できる収納に変身します。

また、A4ファイルケースを横に並べることで、書類だけでなく文具やキッチン雑貨の分類にも対応できます。

さらに、布製ボックスを使えば季節ものの衣類や小物をまとめて隠すことができ、見た目もすっきりします。

DIYが得意な方であれば、複数の仕切りアイテムを組み合わせて“引き出し風”の収納を作ることも可能です。

どのアイテムも100円から購入できるため、試しながら自分に合った使い方を見つけるのに最適です。

収納の幅を広げ、快適な生活空間を作る第一歩として、100均の仕切りグッズはとても頼りになる存在です。

おすすめ100均仕切りアイテムとその使い方

カラーボックスの収納力を高め、使いやすく整えるには、100均の仕切りアイテムを上手に活用するのがポイントです。

とくに、形やサイズの異なる物を一つのスペースに収納する場合、仕切りがあるかないかで使い勝手が大きく変わります。

ブックスタンドやプラスチックケース、ワイヤーネットなどは、100円ショップで手軽に手に入りながら、収納の幅を広げてくれる便利なアイテムです。

それぞれのアイテムには特徴があり、用途によって選ぶべき種類も異なります。

ここでは、それぞれの仕切りグッズの特徴と、カラーボックスでの具体的な使い方をご紹介します。

すぐにでも取り入れられるシンプルなアイデアばかりなので、気軽に試してみてください。

コストを抑えつつ、すっきり片付いた収納空間が手に入ります。

ブックスタンドで仕切って本や書類を整理

ブックスタンドは、本来の用途である書籍の整理だけでなく、カラーボックス内の仕切りとしてもとても便利です。

特に書類やノート類、薄手の雑誌などを立てて収納したいときに重宝します。

100均のブックスタンドは、樹脂製や金属製、木製風のデザインなどバリエーションも豊富で、収納するものやインテリアに合わせて選ぶことができます。

また、ブックスタンドを複数使うことで、カテゴリごとに仕切りながら収納することができ、必要なものをすぐに取り出せるのが利点です。

たとえば、学校関連、仕事用、趣味の本といったように分けておくと、探す手間が省けます。

さらに、立てて使うだけでなく、横向きに設置することで本棚の「壁」として使う応用も可能です。

仕切りとしての役割を果たしながら、整った印象を与えてくれるアイテムです。

プラスチックケースで小物を分類収納

小物が多い場合には、プラスチックケースが非常に便利です。

100均ではさまざまなサイズや形状のケースが揃っており、カラーボックスの1段にぴったり収まるタイプも多くあります。

文房具、充電器、薬、化粧品、工具など、細かい物はそのまま入れておくとすぐにごちゃついてしまいがちですが、ケースに仕切って収納することで、分類がしやすくなり、必要な物をスムーズに取り出すことができます。

フタ付きタイプを選べば、ホコリ対策にもなり清潔に保てますし、透明なケースであれば中身が一目で分かるので利便性もアップします。

ラベルシールを貼ることで、より整理された印象を持たせることも可能です。

複数のケースを組み合わせて使えば、まるで引き出しのような感覚で収納できる点も魅力的です。

ワイヤーネットを使った縦型・吊り下げ収納術

ワイヤーネットは、100均の中でもDIY好きに人気の高いアイテムで、カラーボックスと組み合わせることで縦方向の収納力を大幅にアップさせることができます。

たとえば、カラーボックスの内側にワイヤーネットを結束バンドで固定すれば、S字フックを使った吊り下げ収納が実現します。

これにより、よく使う小物やバッグ、工具などを手前に掛けて収納することができ、取り出しやすく、かつ見た目もすっきりします。

縦型に仕切ることで、空間を無駄なく使えるだけでなく、収納物が倒れにくくなる効果もあります。

また、ワイヤーネットに棚板やバスケットを取り付ければ、立体的な収納スペースとしても活用可能です。

手軽にカスタマイズできるワイヤーネットは、アイデア次第であらゆる収納ニーズに応えてくれる頼もしいアイテムです。

仕切りを活かしたカラーボックス収納アイデア

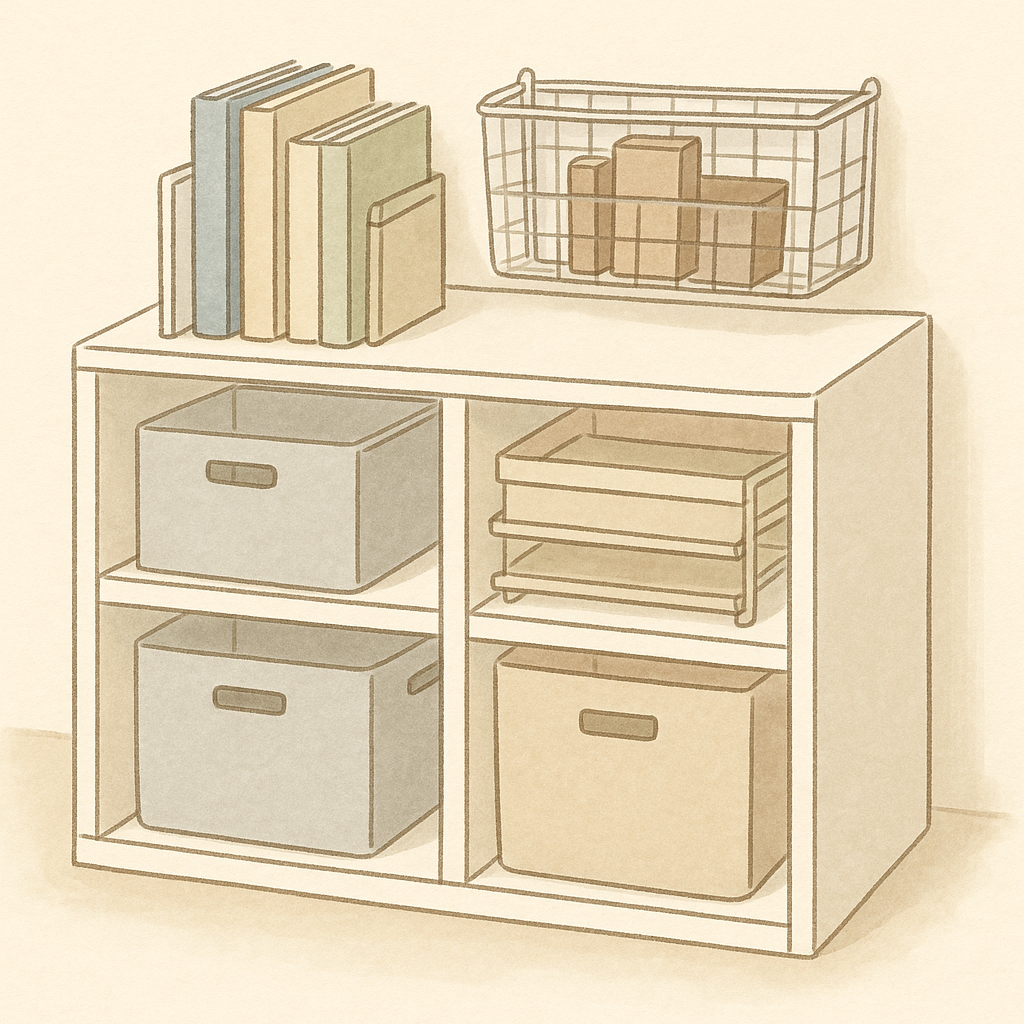

カラーボックスは、仕切りアイテムを活用することで、シンプルな構造ながらも非常に多機能な収納スペースに生まれ変わります。

リビングやキッチン、子ども部屋など、部屋の用途に応じて収納内容は大きく異なりますが、それぞれに合った仕切りの使い方を取り入れることで、使いやすさが格段に向上します。

また、収納の見た目にもこだわることで、生活空間全体がすっきり整って見えます。

さらに、100均のボックスやケースを組み合わせることで、引き出し風にアレンジしたり、縦横に区切って収納力を高めたりと、自分好みのレイアウトが自由に作れるのも魅力です。

日常的に使うものこそ、取り出しやすく、戻しやすい収納を意識することで、片付けの手間を減らし、快適な空間が維持できるようになります。

用途別の整理整頓術(リビング・キッチン・子ども部屋)

カラーボックスは、部屋ごとの使い方に合わせた整理整頓を心がけることで、より機能的に活用できます。

たとえばリビングでは、リモコンや文房具、読みかけの雑誌などが散らかりやすい場所です。

ここには、100均の布製ボックスや浅型のプラケースを使って、こまごまとした物をカテゴリーごとに仕切って収納すると見た目も整い、使いやすくなります。

キッチンでは、食品ストックや調味料の整理にカラーボックスが便利です。

プラスチックの引き出し式ケースを使えば、奥のものも取り出しやすく、賞味期限の確認も簡単になります。

子ども部屋では、おもちゃや学用品を分かりやすく仕切ることで、お子さん自身が片付けやすくなり、整理整頓の習慣づけにもつながります。

場所ごとの使い方を意識することが、収納成功のカギとなります。

見た目もすっきりさせる配置のコツ

収納の使いやすさと同じくらい重要なのが、見た目の整い具合です。

カラーボックスを使った収納では、配置の工夫によって見た目が大きく変わります。

まず基本として、同じ種類・色の仕切りボックスやケースを使うことで統一感が生まれ、視覚的にスッキリとした印象を与えることができます。

また、カラーや素材を揃えるだけでなく、使用頻度の高いものは上段に、重いものや使用頻度の低いものは下段に配置することで、動線もスムーズになり効率的です。

さらに、前面にフタや布をかけて中身を隠すことで、生活感を減らし、シンプルなインテリアに近づけることが可能です。

ラベルを活用して中身を明確に表示すれば、家族全員が使いやすくなり、片付けのストレスも軽減されます。

見た目の工夫も、収納を長続きさせるポイントのひとつです。

組み合わせ次第で引き出し風にもアレンジ可能

カラーボックスは、100均の収納ケースを組み合わせることで「引き出し風」にアレンジすることができます。

この方法なら、わざわざ引き出し付きの収納家具を買い替えなくても、既存のカラーボックスで快適な引き出し収納が実現します。

具体的には、取っ手付きのプラスチックボックスや布ボックスをカラーボックスの各段に収めるだけで、引き出しのような使い方が可能になります。

中に仕切りを追加すれば、さらに細かく分類できて実用的です。

特にリビングや子ども部屋、玄関収納など、使用頻度の高い場所では、引き出すだけで必要なものがすぐ取り出せるスタイルが重宝されます。

さらに、ボックスの前面にラベルを貼ることで中身が分かりやすくなり、見た目にも統一感が生まれます。

簡単な工夫で収納力も利便性もぐんとアップします。

カラーボックス収納を長く快適に保つために

せっかく整えたカラーボックス収納も、時間が経つとどうしても乱れやすくなります。

快適な状態を保つためには、日々の使い方に加えて、定期的な見直しや収納スタイルの更新が欠かせません。

特に100均アイテムを使った仕切り収納は、手軽に始められる反面、油断するとすぐにごちゃついた状態に戻ってしまうこともあります。

だからこそ、収納アイテムをただ使うだけでなく、自分の生活スタイルや持ち物の変化に合わせて見直し、最適な収納を保つことが大切です。

また、仕切りを上手に活かすことで片付けやすくなり、結果として「戻す習慣」が自然と身につきます。

収納は一度完成したら終わりではなく、快適さを維持するための小さな工夫と継続が重要です。

収納スペースも暮らしとともにアップデートしていきましょう。

定期的な見直しとメンテナンスが重要

カラーボックス収納は、使い始めたときの状態をそのまま維持するのは難しく、どうしても物が増えたり使い方が変わったりします。

そのため、定期的に中身を見直すことが重要です。

例えば、季節ごとや年に2〜3回のペースで収納の見直しを行い、「今使っているもの」「もう使わないもの」を分類しなおすだけでも、使いやすさは大きく変わります。

また、仕切りグッズやケースも劣化していないかを確認し、必要であれば交換することで、収納の質を保つことができます。

掃除も忘れずに行い、ホコリや汚れがたまりにくい環境を整えることも快適さのポイントです。

手間がかかるように思えますが、短時間で済む簡単な見直しを定期的に習慣化することで、いつでも整った収納が保てるようになります。

ライフスタイルに合わせた収納の更新を

カラーボックス収納は、生活の変化に応じて内容や配置を見直すことで、より快適に使い続けることができます。

たとえば、子どもの成長や在宅ワークの開始、趣味の変化などによって必要なアイテムやその量が変わることはよくあります。

そのような変化に合わせて収納内容を更新することで、「なんとなく使いづらい」「物が増えてごちゃつく」といったストレスを軽減できます。

また、100均の仕切りアイテムなら低コストで新しい収納に対応できるため、気軽に試せるのも利点です。

収納を見直すときは、「今の生活に合っているか」を意識しながら、使う頻度や使い勝手を考慮してアイテムの配置を調整してみましょう。

ライフスタイルに寄り添った収納は、暮らしをより快適に、スムーズにしてくれます。

仕切りを活かした収納習慣を身につけよう

カラーボックスをいつも整った状態で保つためには、ただ整理するだけでなく、「仕切りを活かした収納の習慣」を身につけることが大切です。

具体的には、物の定位置を決める、使ったらすぐ戻す、不要なものは増やさない、といったルールを自分の中で持つことがポイントです。

100均の仕切りアイテムを活用してカテゴリーごとに収納することで、自然と「物の居場所」が明確になり、探し物が減って片付けもしやすくなります。

また、家族で共有している収納であれば、誰が使っても分かるようにラベルを貼るなどの工夫も効果的です。

使いやすさを実感できると、自然とその状態を保ちたくなるものです。

日常の中にちょっとした収納意識を取り入れて、無理なく続けられる整理整頓の習慣を作っていきましょう。

100均アイテムで簡単仕切り!カラーボックスをもっと使いやすくする収納術まとめ

カラーボックスは手軽で便利な収納アイテムですが、仕切りがないとスペースが無駄になったり、見た目がごちゃついたりする原因になります。

そこで注目したいのが、100均の仕切りグッズです。

ブックスタンドやプラスチックケース、ワイヤーネットなど、安価で種類が豊富なアイテムを活用することで、収納力や使い勝手が大きく向上します。

リビングやキッチン、子ども部屋など、それぞれの用途に合わせた仕切りの使い方を工夫すれば、毎日の片付けがぐんと楽になります。

さらに、仕切りを取り入れることで、定位置管理がしやすくなり、自然と整理整頓の習慣も身につきます。

収納は一度整えたら終わりではなく、ライフスタイルに応じた見直しと更新が必要です。

100均の仕切りグッズを上手に取り入れて、長く快適に使える収納空間を整えていきましょう。

コメント