衣類乾燥袋とは?仕組みと活用シーンを知ろう

雨の日や冬場の洗濯物の乾きにくさに悩んだことはありませんか?そんな時に活躍するのが「衣類乾燥袋」です。

特別な道具を使わずに、乾燥効率をアップさせる便利アイテムとして注目されています。

ここでは、衣類乾燥袋の基本的な仕組みから活用方法までをわかりやすく解説します。

そもそも衣類乾燥袋ってどんなもの?

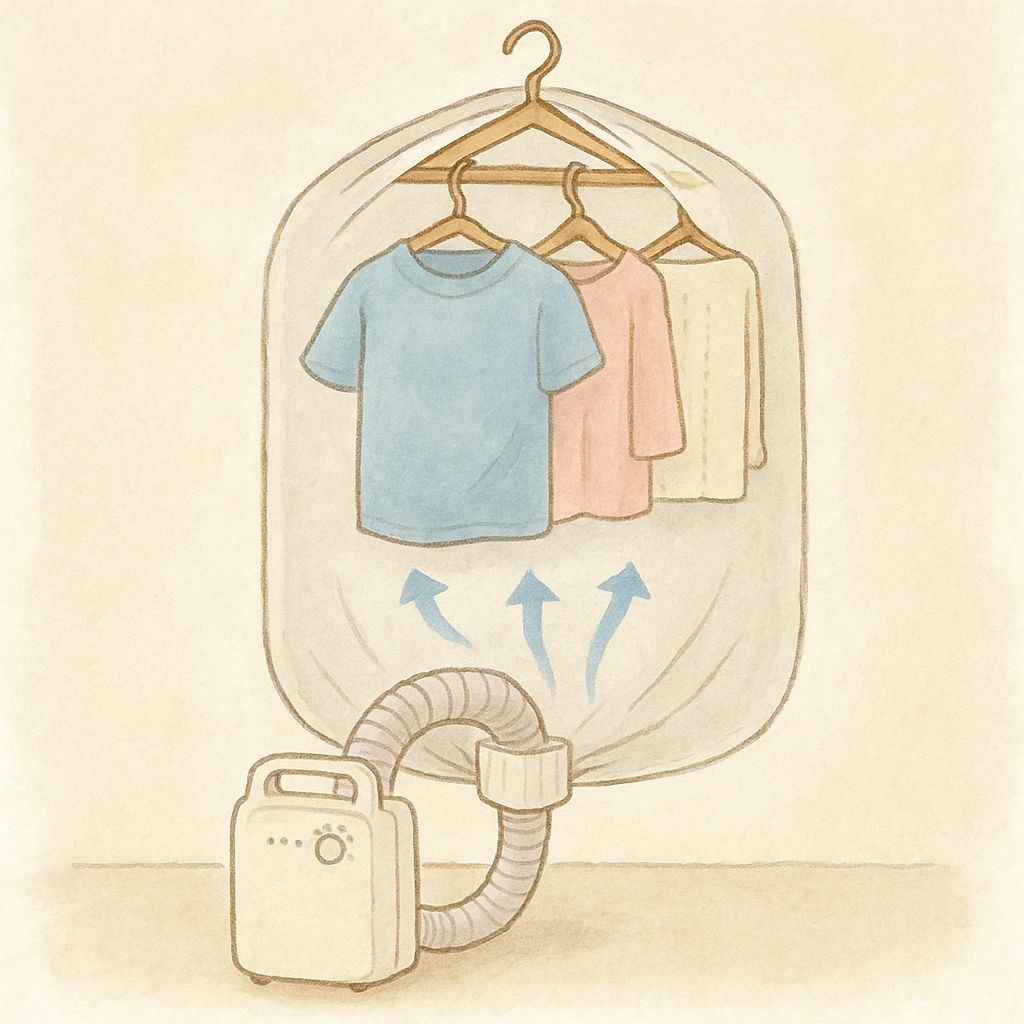

衣類乾燥袋とは、洗濯物を効率よく乾かすために使う袋状のアイテムです。

内部に温かい空気を循環させることで、室内干しでも素早く衣類の乾燥が可能になります。

主にコンパクトな衣類や下着、タオル類の乾燥に適しており、雨の日や夜間の洗濯にも重宝されるアイテムです。

市販品と自作の違いを比較

市販の衣類乾燥袋は耐熱性や通気性など、専用設計されているのが特徴です。

ファスナーやファン取り付け口がついているものもあり、利便性は高めです。

一方で、自作の場合は素材やサイズを自由に選べ、必要な機能に絞ってコストを抑えることが可能です。

用途に応じたカスタマイズができるのも大きな魅力です。

どんな場面で使える?おすすめの使用シーン

衣類乾燥袋は以下のような場面で特に活躍します:

- 雨の日の部屋干しで素早く乾かしたいとき

- 夜間に洗濯して翌朝までに乾かしたいとき

- アウトドアやキャンプ中の応急的な乾燥

- 花粉やPM2.5を避けて室内干ししたい場合

- ドラム式乾燥機を使えないデリケート素材の乾燥

このように、「乾燥時間を短縮したい」「天候に左右されたくない」といったニーズに、衣類乾燥袋は非常に効果的です。

コスパ最強!衣類乾燥袋を自作するメリットとは

市販の衣類乾燥袋は便利ですが、意外と価格が高く手が出にくいという方も多いのではないでしょうか?実は、衣類乾燥袋は家にあるもので簡単に手作りできるんです。

ここでは、自作することの経済的なメリットや、自分に合ったカスタマイズの可能性、そして非常時の活用シーンまでを詳しくご紹介します。

買うよりお得!自作する経済的メリット

市販の衣類乾燥袋は数千円することもありますが、自作なら数百円以内で材料をそろえることが可能です。

使用する素材はポリ袋や不織布、洗濯ネットなど、100円ショップで手に入るもので十分。

頻繁に使うものだからこそ、コスパ重視で手作りすることで家計にもやさしい選択ができます。

市販にはない自由なサイズ&素材選び

自作の最大の魅力は、自由にサイズや素材を選べること。

Tシャツや下着専用の小さめサイズ、バスタオルが入る大きめサイズなど、自分の生活スタイルに合わせて調整できます。

また、熱に強い素材や通気性の良い布を選べば、より効率的な乾燥が可能です。

災害時や急ぎの部屋干しでも大活躍

停電や悪天候など、非常時にも自作の衣類乾燥袋は役立ちます。

小型ヒーターやドライヤーと組み合わせれば、短時間で洗濯物を乾かすことができます。

また、旅行先やキャンプでも持ち運びしやすく、急な部屋干しが必要なシーンで柔軟に対応できます。

衣類乾燥袋の自作方法を徹底解説

衣類乾燥袋は、ちょっとした工夫と材料で誰でも手軽に作れるアイテムです。

特別な工具や知識がなくても、100均やホームセンターで手に入るもので完成度の高いものが作れます。

このセクションでは、実際に使える自作方法を、準備する材料から具体的な作り方まで丁寧に解説します。

用意する材料とおすすめの組み合わせ

衣類乾燥袋を作るには、主に以下のような材料が必要です。

- 大きめの洗濯ネット(通気性と強度がポイント)

- 不織布や断熱シート(保温・熱効率を高める)

- ファスナーや面ファスナー(袋を開閉するため)

- 熱がこもりすぎない通気穴加工用のハサミや穴あけパンチ

これらを組み合わせることで、機能的で耐久性のある衣類乾燥袋が完成します。

簡単3ステップ!自作の作り方手順

以下の手順で、初めての方でも簡単に衣類乾燥袋が作れます。

- 洗濯ネットや不織布を希望サイズにカットします。

- 通気性を考慮して、適度に穴をあけるか、メッシュ素材を一部取り入れます。

- 袋状に縫い(またはテープで固定し)、ファスナーや面ファスナーを取り付けて完成です。

時間にして約15〜30分程度で作ることができます。

100均・ホームセンターで揃う材料一覧

以下は、比較的手に入りやすい材料の一例です。

- 【100均】洗濯ネット、不織布、面ファスナー、アイロンシート

- 【ホームセンター】断熱材、保温シート、強力粘着テープ

- 【あると便利】ミシン、布用接着剤、ハトメパンチ

すべてをそろえても1,000円以内に収まる場合も多く、市販の乾燥袋を買うよりかなりリーズナブルです。

自作衣類乾燥袋の使い方&乾燥効果を高めるコツ

せっかく作った自作の衣類乾燥袋も、使い方を間違えると乾きが遅かったり、湿気がこもって逆効果になったりすることもあります。

このセクションでは、乾燥効率を最大限に引き出すための設置方法や家電との併用テクニック、さらに初心者が陥りやすい失敗とその対策について詳しく解説します。

効果的な使い方と正しい設置方法

衣類乾燥袋は、通気性を保ちながらも熱を逃がさない配置がカギです。

袋の中に衣類を詰めすぎず、空間に余裕を持たせて吊るすのが基本。

また、袋の上部と下部に通気穴を設けることで空気が循環し、乾燥スピードが向上します。

天井から吊るせる場所や、風通しの良い窓際などに設置するとさらに効果的です。

扇風機・除湿器との併用でスピード乾燥

自作乾燥袋の最大の利点は、他の乾燥機器と組み合わせて使えることです。

以下の併用テクニックが特におすすめです。

- 扇風機:袋の開口部に風を送ることで空気を循環させ、ムラなく乾燥できます。

- 除湿器:部屋の湿度を下げることで、袋内部の水分が早く抜けて乾燥効率がアップします。

- サーキュレーター:部屋全体の空気を動かすことで、袋の外側からも乾燥をサポートします。

これらを併用すれば、通常よりも約30〜50%早く乾かすことが可能です。

よくある失敗とその対処法

衣類乾燥袋の使用でありがちな失敗とその解決法を以下にまとめました。

- 失敗①:乾きムラが出る

→ 衣類同士が密着している可能性があるため、間隔を空けて配置しましょう。 - 失敗②:袋の中がカビ臭くなる

→ 使用後は袋をしっかり乾燥させ、定期的に洗うことが重要です。 - 失敗③:袋が倒れる・崩れる

→ 吊り下げフックやスタンドを安定させ、重心バランスに注意しましょう。

少しの工夫で、より快適に衣類乾燥袋を活用できます。

自作衣類乾燥袋の注意点と安全対策

自作で作れる衣類乾燥袋は、コストパフォーマンスに優れ便利ですが、安全性や衛生面で注意すべきポイントもあります。

長く快適に使い続けるためには、設計や使い方に関する正しい知識とトラブル回避のための工夫が欠かせません。

ここでは、自作乾燥袋の使用時に押さえておきたい安全対策を詳しく解説します。

通気性・耐熱性に注意すべき理由

通気性の低い素材を使うと、袋の内部に湿気がこもりやすくなり、乾燥効率が低下するだけでなく、衣類に雑菌やカビが発生する原因にもなります。

また、耐熱性のない素材を選んでしまうと、扇風機やドライヤーなどの熱風使用時に袋が変形・破損してしまう可能性があります。

ビニールやラップ素材など、熱に弱い素材の使用は避けましょう。

カビや結露を防ぐための対策

カビや結露を防ぐには、使用後の換気と乾燥が重要です。

使い終わったら袋のファスナーや開口部を開け、風通しの良い場所で十分に乾燥させましょう。

また、袋の底に除湿シートを敷く、抗菌スプレーを定期的に使うなど、簡単なメンテナンスを習慣化することで、清潔な状態を保ちやすくなります。

誤った使用で起こるトラブル事例

以下のようなトラブルは、自作乾燥袋の誤った使い方によって起こりがちです。

- トラブル①:袋が蒸れて衣類が生乾きに → 通気性のある素材を使用し、衣類同士の間隔をあける。

- トラブル②:袋が破れて使用不能に → テープや接着剤の耐久性を事前に確認する。

- トラブル③:火気・熱源の近くに設置し焦げ跡が → 扇風機や除湿機と併用する際は、距離と温度設定に注意。

ちょっとした注意が、大きなトラブルの回避につながります。

まとめ:衣類乾燥袋を自作して快適&節約ライフを実現しよう

衣類乾燥袋の自作は、材料費も安く、必要に応じたサイズや仕様にカスタマイズできる点で非常に魅力的なアイデアです。

適切な素材選びと安全対策を行えば、部屋干しのストレスや電気代の節約にも大きく貢献します。

扇風機や除湿機と組み合わせて活用すれば、スピーディーで効率的な乾燥環境を手軽に作り出せます。

ぜひ本記事を参考に、あなたの生活に合った衣類乾燥袋を自作してみてください。

コメント